今後はCONTENTSかHP内に点在する紅茶専用ボタンを御利用のうえ、雑談におつきあいください。

専用ボタンは紅茶関連の全リスト にリンクしています。

2004年05月14日

紅茶に関係するエピソードのページです。

本編の横におまけのようにくっついていた思い出話や、補足情報もこちらに移行し、単独でもご覧いただけるように一部改稿しました。本編と直接関連のあるものはその旨お知らせしていますので,合わせてご覧くださいね。

そういえば...こんなことがあったよねという過ぎた体験談からリアルタイムのプチレポートなど、規則性のない雑談をお楽しみください。時に...お役に立つ話もあるかもしれません。

04/05/15 ![]()

ディリーミルク(ノンホモ)

一般にイギリスで流通しているのは「デイリーミルク」と呼ばれるもので、低温殺菌のノンホモナイズドミルクです。

一般にイギリスで流通しているのは「デイリーミルク」と呼ばれるもので、低温殺菌のノンホモナイズドミルクです。

ミルク本来の風味を活かす為に時間をかけて低い温度で殺菌し、また、ミルクに含まれる脂肪の均一化処理を行っていないものです。脂肪は脂肪球の状態で、ミルクの上部に浮いていてクリームラインと呼ばれています。濃厚で甘いクリームラインの下のミルクは、ベタつきのないさっぱりとした味です。こうした特徴を備えたミルクを使うことで、サラリとした口当たりでありながら、コクのあるミルクティーが出来上がります。

一方、日本のミルクの大半は超高温瞬間殺菌のホモナイズドミルクで「デイリーミルク」とは対局の位置にあるものです。

高温処理されている為にタンパク質が焦げた独特の臭いが生じ、均一化処理の結果壊されてしまった脂肪球は、もともとはサラリとしているミルクの食感を変えてしまいます。

おいしいミルクティーの為には、「デイリーミルク」がお勧めですが、日本国内では、手に入りにくいのが現状です。

掲示板におこし下さっているむーみんさんのお話の要点を、わたしがまとめたものです。

ということで、下記の3つのイメージとともにノンホモミルクの紹介をしたのは、2000年12月12日のことでした。ほぼ4年前になりますね。

最初に発見した、ノンホモナイズドミルク。殺菌温度は85度と若干高めですが、ラベルには脂肪の均一化処理をしていないので、上にクリームが浮くという説明がありました。ただし、キャップの下の注ぎ口は1センチに満たないので、クリームラインを直に見ることができません。よく振って飲むことを前提にしたような容器です。殺菌温度が今まで飲んでいた低温殺菌牛乳と変わらない為か、味よりも口当たりの違いが、印象的でした。

(以下補足)

720ml入りで、千歳では260円くらいだったと記憶しています。その後、転居先の京都で見たときには、価格は400円....。近くのスーパーでも改装後に取り扱われだしましたが、さすがに、店で一番高い牛乳の売れ行きはかんばしくはないようでした。割と早い段階で取り扱い終了になりました。

同じメーカーからは、花畑牧場のブランド名で同タイプの商品が販売されています。

札幌市内のデパートまで探しに行って、「ノンホモなんて、無い〜!」と言っていた頃、実は目にしていた商品です。容器のせいで生クリームだと思い込んでいました。

65度30分の低温殺菌!味の違いが顕著で、主人が一番甘く感じると言ったものです。蓋を全開して上から見ると、脂がマーブル模様を描くように浮いているのが分かりました。

あろうことか、日常利用しているスーパーで見つけた、その名も「ノンホモ牛乳」。

見えていても、見ていないものがいかに多いかという好例で、常に買っていた低温殺菌牛乳のすぐ上の棚に並んでいました。

口を開けると、薄い象牙色のクリームが上部に溜まってます。

その部分だけをスプーンですくって舐めてみたところ、まさにクロテッドか、生クリームかという味でした。

濃厚なところを先に消費してしまったせいか、ミルクはサラリとしておいしいものの、「いぬい牛乳」と比べると甘味は薄めでした。

瓶の反対側にはよく振って飲むようにとのアドヴァイスが書かれています。

見たことも聞いたこともなかったはずのノンホモミルクが、案外近くにゴロゴロしてることを発見して、これも北海道ならではかしら?と感心していた時期に、メーカーの不祥事で有名ブランドの牛乳が小売店の棚から撤去される事件がありました。

牛乳のように賞味期限の短いもの(ついでに、それを原材料とする乳製品も)は全国にシェアを持つ大手よりも、地元に根付いたローカルブランドの方を優先して来た我が家では、不祥事事件は余所事でしたけど、でも、それをきっかけに、店頭に並ぶ牛乳の種類(メーカー)がドっと増えたことを実感して喜んだものでした。

それまでもあったのに気がつかなかったものだけでなく、明らかに今まではなかったはずの「こだわりの牛乳」があちらこちらのスーパーで、取り扱われるようになった気がします。ノンホモ、つまり「ディリーミルク」もこの数年の間に、かなり手に入り易いアイテムになって来たように思えます。

京都の近所のスーパーでも、さわやかミルクの取り扱いをやめた後、 今度は九州のメーカーのノンホモを仕入れてましたしね。

現在の北摂地域では、自宅から北へ、南へ、南西へ...どの方向に向かっても、ノンホモミルクを取り扱っているスーパーが存在しています。しかも、一カ所で複数種、それぞれにメーカーがちがうのですから、4年前には考えられなかった現象です。(まさか、北摂は、昔からそうだったよ...ということはないでしょうね?)

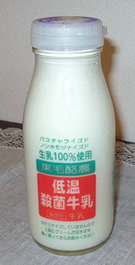

そして、その中の1件で見つけたのが、右上のイメージ、東毛酪農のノンホモミルクでした!

4年前に、イギリスと日本のミルク事情の違いを教えて下さったむーみんさんご愛用の、信頼のメーカーさんです。 関西でのお値段は、蒜山のジャージー牛乳のノンホモミルクと同レベル。極上ランクのカテゴリー(ランクについてはジャージー牛乳のノンホモをご覧ください。)で、文字通りのディリーミルクにするにはちょっときつい...。それでも、選択の幅はどんどん広がって....環境は整って来たことを感じすにはいられません。

04/11/22 ![]()

リストに戻る 紅茶全般のリストを見る

コーヒー色のお茶

初めてロンドンを訪れた時、ショートトリップでストーンヘンジ観光に向かいました。

初めてロンドンを訪れた時、ショートトリップでストーンヘンジ観光に向かいました。

1月1日のことで、市内はどこもクローズ。よくツアーが企画

されていたものだと思いますが、スケジュールにはお茶休憩の予定が記載されていました。イギリスといえば、もちろん紅茶!

この頃、わたしたちは,既にマリアージュフレールに出会っていて、日常のお茶がコーヒーから紅茶に切り替わっていましたから、紅茶への興味はかなり高まっていました。とはいっても、英国紅茶のイメージは、トワイニングにフォートナム&メイソン、ウェッジウッドのカップで楽しむ、ゆったりとしたアフターヌーンティー、スコーンと、限りなく薄いキューカンバーサンド...などなど、目と耳から仕入れた情報に、それを具現化した銀座のティーサロンでの疑似体験...というわけで、今にして思えばずいぶんと偏ったものだったのですね。

1月1日までの数日間で、わたしたちは“優雅”の形容詞がつかないティータイムを毎日のように経験しました。ホテルのラウンジに入れた(アフタヌーンティーの)予約はこれより後の1月3日...旅のハイライト的な感覚で、終盤に設定していましたから、それまでに利用したのは,観光の途中、博物館の中のカフェなどでしたが、ティーバッグの普及率と(アフタヌーンティーセットの)サンドイッチの大きさに驚かされていたものです。

思い描いていた“紅茶の本場”の姿が見えない...と言ったらいいのでしょうか。なにしろ、未だリーフでいれられた紅茶にお目にかからないという状況でしたから、ゴールデンルールはどこで活かされてるのかと...。

そういうわけで、ショートトリップの休憩ながらも、『事前に準備されたお茶の時間』に

わたしは少なからず期待を抱いていました。

ところが...(と言う接続詞は少々誤解をまねきそうですが...)ロンドンとストーンヘンジを結ぶ途中の休憩地点は、風情漂う小さな村でした。イメージは同時期に撮影したものですが、この村だったか別の村だったかは,今となっては特定できません。ウエッジウッドの雰囲気とは少し違う...ということだけ感じ取ってくださいね。

まるで...おとぎ話...。お店とは思えない家の入り口で、わたしたちを迎えてくれたのは、絵本の中にいそうなおはちゃんでした。ふくよかな体系と、満面の笑み、そして,物静かな日本人の集団を相手にしてさえ、滑らかな話術!

「いらっしゃい。さあ、入って。遠慮しないで。さあさあ、さあさあ、好きに座ってね。どこでもいいのよ。どうぞ、どうぞ。遠慮しないで!ほらほら,立ってないで、どうぞ,座ってね!」という具合。

室内には,形もファブリックも様々な椅子やソファーが点在していて、部屋のまん中に大きな木のテーブルがありました。その上には不揃いのマグカップと、ところどころがへしゃげたアルミ製の大ヤカンが置かれてました。

やかんです。ポットではなくて、まあるい大きな金色のおやかん!

「遠慮しないでね。いっぱい飲んで。お砂糖、ミルク、はい!た〜くさんあるから、好きなだけ飲んでね。」とおばちゃんは,ほとんど無言のわたしたちに向かって、ニコニコ。

わたしたち,と言っても他の人達はただ遠慮していただけかもしれないので...つまり、主人とわたしは,あっけにとられてしばし無反応状態におちいってしまったのです。まさか、おやかん...まさか、おやかん、まさか...おやかん、あ、スコーンがない...と、状況認知に手一杯だったというところでしょうか...。

その、まさかのおやかんに最初の手をかけたのは、わたしたちでした。

やかんはずっしりと重たくて、わたしがマグカップを口に近づけて、主人がヤカンをそろそろと傾けて注ぐ、と言う共同作業でした。

で、カップに注がれた液体を見て「コーヒ...?」とわたし。

コーヒなら香りがするし、ロンドン郊外のでのお茶休憩で、それこそまさかと思われます?

でも、香りのないコーヒーの方が、ありえそうだと思えるくらいに、やかんの中見は黒々とした液体だったんです。小雨混じりの天気と、室内の照明が幾分は色目を変えて見せていたかもしれませんね。本音を言えば,わたしのテンションも下降気味だったので、五感も鈍っていたのでしょうね。

お砂糖を入れて、ミルクを入れて、飲んでみてはじめて「....紅茶だ...。」と感じたくらいですから...。

でも、ミルクと一緒になったコーヒー色の液体は、不透明なミルクブラウンの優しい飲み物になりました。

マリアージュと出会う以前は、決して本気の紅茶好きではなかったし、マリアージュが我が家にもたらしたものは“ノーミルク”の紅茶文化でしたから、わたしは、紅茶にミルクを合わせて飲んだことがほとんどなかったんですね。

イギリスで紅茶と言えばミルクティーと言う知識は持ってたので、ロンドンでの数日も、一応ミルクを入れては飲んでましたが...ミルクティーってこんな味だったっけ.. と比較するほど、自分の中でミルクティーのイメージが出来上がっていなかった頃のことです。

香しい匂いはなかったように思います。ただ、カップを近づける度に鼻孔をくすぐる蒸気が甘やかで、手のひらに伝わるぬくもりからも優しい香りが立ちこめてくるような、ホ〜っと一息の境地に誘うような、それは,初めて口にする飲み物でした。

グラグラ煮えたぎるお湯の中に茶葉をつかんで投げ入れている図を想像させられるやかんでしたけど、それが『本場の』やり方よと(例え話ですよ。でも、そのやり方しかイメージできない...。)いわれれば、深く納得してしまいそうな、おいしいミルクティーでした。

05/01/31 ![]()

ハロッズのスコーン

おハロッズへの憧れがいつの時点で確率されたのか...紅茶とスコーンの組み合わせが本場英国では非常にポピュラーなものらしいという情報は入手できても、スコーンの現物は探して歩いても見つかりにくいという頃、ハロッズの日本上陸の話を耳にしたわたしは、喜びました。

英国の紅茶のスタンダードがミルクティーだということも、スコーンにはクロテッドクリームが不可欠ということにも疎かったものの、ハロッズの上陸は英国紅茶文化の上陸のように思えたのでした。根拠はありません。ただ、まだウェッジウッドやベノアのティーサロンはなく、紅茶というものはデパートの棚に各メーカーが一緒に並べられて販売されているのが一般的でしたから、メーカー(ブランド)のショップができるというのは画期的だったんですね。既に、フォションやエディアールは専門のコーナーを持っていましたけど...由緒正しき英国からやってくるハロッズには、パリの食料品店とは別の雰囲気を、わたしは期待していました。しかもサロンが併設されるというのですから、これを喜ばずにいられましょうか!というわけです。

でも、三越の地下の一角にできたコーナーは、わたし同様待ちかねたゲストで溢れかえっていたせいもあって、わたしは早々とサロンの利用への興味を失いました。この時買ったスコーンが、初テイクアウトスコーンだったような気がします。あれれ?と思うくらいに小さめで驚いたことを覚えています。わたしは自宅で、これにバターとジャムを添えて味わったのですが.....ハロッズのスコーンを買ったのは、これきりでした。

初対面は、少々環境も整わず、あまりいい出会いではなかったんですね。

サロン(ティールームと言った方が良いでしょうか?)を利用したのは、それから数年後のことです。都内ではなく、地方都市でのことでした。

サンドイッチとスコーンのサイズは、クラスに反比例する傾向があるようで、小さめスコーンへの理解もできて、クロテッドクリームへの執着が高まるばかり...なのに、どこの店でもオーダーしたスコーンに添えられてくるのは生クリームという現実に、地方都市の限界を感じた結果「そうだ! ハロッズに行こう!」と、再び本場のこだわりに期待感が高まったのです。

でも...クレッセント型のプレートに乗せられて出て来たスコーンは、半分に割られた厚みのものがみっつ。(いわゆる全部で一個半!)そしてあろう事か、あたたか〜いスコーンの上には、ジャムと生クリームがあらかじめ乗せられていました。スコーンのカナッペです。えええ〜?と驚いている間に、生クリームは熱で溶けていく...。この時のショックは忘れられません。既に時効の昔話ですから、言ってしまいますが、わたしのスコーン・ワースト1体験でした。せめて、生クリームは別添えにして欲しかった。せめてスコーンは、丸ごと出して欲しかった...と、結構しぶとく根に持ってしまいました。

輸入、国産を問わず、クロテットクリームの入手が容易になった今、(日本国内の)ハロッズのスコーンはどんな状態で提供されているのか、気になりつつも、確認の意欲は薄れたままに時は過ぎています。

05/08/19 ![]()

リストに戻る 紅茶全般のリストを見る